常設展

海洋畫作區依其主題內容分成「波瀾壯闊」、「風起雲湧」、「船的禮讚」、「怒海狂濤」等單元,藉以引領觀眾進入海洋畫的世界。

波瀾壯闊

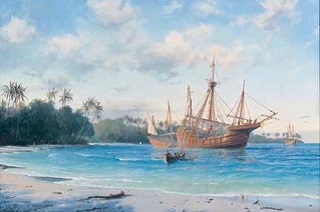

海洋畫的起源,是在攝影技術尚未發明前,人們以繪畫的方式將各種海事活動紀錄下來,內容包羅萬象,從戰爭、船難、船賽、歷史事件、捕魚、水上運動、港口風景以及船的肖像等等,風格以寫實自然為主,與一般純粹的創作藝術有所不同,是一種帶有歷史文獻色彩的繪畫型態。

遠洋畫多以大航海時代的探險船或19世紀負責東西方貿易運輸的快速帆船為主題,表現出大海及帆船的磅礴氣勢,深邃的海水、湧動的波濤、晴朗的天空、張著滿帆的船是構成畫面主要的元素,是最受喜愛的海洋畫類型。

風起雲湧

自17世紀荷蘭與英國相繼成為海權大國以來,以戲劇性的手法描繪出海戰景象的繪畫,在海洋畫的發展中有著重要的地位。在攝影還沒有發明的年代,海戰畫是保存海戰歷史影像紀錄的唯一方法。荷蘭與英國都有聘僱隨軍畫家的制度,畫家跟著艦隊一起出海,將戰爭的場景記錄下來。此外,參戰的軍官也會在日後提供資料給畫家,重建當時海戰的場景。直到二次大戰後,攝影技術普及,海戰畫才慢慢沒落。

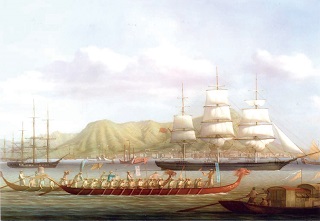

船的禮讚

船像畫以忠實的筆觸還原船的形貌,尋找船舶隨著時代演進的軌跡。18-19世紀時,船東、船長或軍官請畫家為他們的船留下圖像紀錄,要求畫家精確地描繪出船的細節;此外,在一些船舶熙來攘往的港口,許多畫家在港邊等待,尋找想要為自己的船留下肖像的買主,例如英國的利物浦、義大利的那不勒斯及中國的廣州與福州都是因為畫家聚集,形成不同的畫派。

怒海狂濤

在暴風雨的海上,船舶奮力在狂濤中前進,是否能度過嚴苛的試煉?是否真有神祇保佑平安?在暴風雨中航行的船舶,命運繫於一線,自然的力量何其巨大,正考驗著人與船的極限。

暴風雨的景象一直是許多海洋畫家喜愛的題材,沉重的天空、狂暴的海洋、拍岸裂石的怒濤、在海中掙扎的船與人,集合戲劇化的元素,營造出充滿張力的景象,呈現出海洋暴烈的一面。

港灣印象

19世紀,歐洲進入不列顛治世時期,人們對海戰畫及船像畫的熱情漸漸消退,港口與海岸風景畫開始受到重視,陸地及水面在不同時間及天候下的光影與顏色變化,讓畫面呈現出繽紛的趣味,在傳統的自然寫實風格中,海洋畫開始融入想像力與美感經驗的元素。由於畫家不需隨船出海,在港邊架起畫架即可寫生,因此成為作品最多的海洋畫類別。

漁舟行

以沿海小型漁船為主題的畫,是屬海岸風景畫的一環,19世紀時才開始受到歡迎。不像以往的海戰畫及船像畫注重歷史感的呈現,畫家反而更關切光影對水面及陸地造成的明暗效果,表現方式較接近一般的風景畫。

船艏像版畫

從遠古時代,腓尼基、希臘及羅馬人就開始在船艏放置動物或神話人物的雕像。後來歐洲大部分的地方都傳承了這項習俗,將這種放在船頭的雕像稱之為船艏像,除了裝飾,還有辟邪、保護船員等功能。在戰艦上的船艏像,還帶有宣揚國威的意義,是西方船舶重要的象徵。

此批版畫是18世紀法國戰艦的船艏像設計圖,由法國海軍製圖師Pierre Ozanne (1737 - 1813) 在西元1798到1800年間設計。Yves-Marie Le Gouaz (1742 - 1816)與Jacques-Joseph Coiny (1761 - 1809)根據Pierre Ozanne的設計稿所刻印。不過這些設計圖最終並沒有被付諸實行。